【感染症ニュース】麻しん(はしか)30歳・40℃の発熱後に5日目に発疹の典型的な症例 結婚式場で感染か…(経験談再掲)

|

国内で、麻しん(はしか)の流行への懸念が高まっています。2024年2月以降、関西地方などを中心に、患者が相次いで確認されました。いったん感染者の報告は収まりましたが、大型連休明けに、海外から持ち込まれる可能性も否定できず、注意が必要です。

麻しんは、「はしか」とも呼ばれ、感染力が非常に強いことで知られています。感染後、10日から2週間ほどで、初期症状として、発熱・咳・鼻汁といった症状が出現。その後、39℃以上の高熱と全身性の発疹が現れるとされています。また、合併症として、肺炎・中耳炎を併発するケースもみられ、中には、脳炎を発症することもあるため注意が必要です。 【2024年】4月に注意してほしい感染症!RSウイルス感染症徐々に増加 麻しん(はしか)流行に注意 医師「春休み明けもインフルエンザ下がり切らない懸念」 今回は、2019年の流行時に、『感染症・予防接種ナビ』に寄せられた経験談をご紹介します。 麻しん 30歳 東京都結婚式の出席者の中に麻疹患者がいたと、結婚式の数日後に新郎新婦より連絡が入りました。潜伏期を経て40℃を超える熱が4日続き、5日目に発疹が出ました。潜伏期間後半は子どもの風邪で外出しておらず、周りへの感染は防げたかと思います。会場にいる出席者、スタッフかなりの確率で罹患したと思います。だって、私は、その人(患者)の近くにほとんど行っていません。今は(当時)生後8ヶ月の子どもがおそらく潜伏期なので、週明けより近所の小児科に片っ端から電話を掛け相談する予定です。感染症に詳しい医師は…感染症に詳しい大阪府済生会中津病院院長補佐感染管理室室長の安井良則医師は「2019年当時の経験談とのことですが、こちらの方は、ワクチンを打っていなかったのでしょうか。気がかりなのは、感染者が増えるにつれ、駆け込みで接種を望む大人の方が多く出ることです。ワクチンは、潤沢にある訳ではありません。私の勤務先も、大人の接種は、原則お断りしています。まずは、お子さん向けの定期接種を優先すべきと考えます。大人の場合は、骨髄移植を行った場合や免疫抑制剤を使用されている方を除き、免疫のある方や自然罹患された方は、まずワクチンを打つ必要はありません。不安な方は、医療機関で、免疫検査をすることもできます。今回の経験談ですが、直接、診断していないため分からない部分はありますが、発熱やカタル期の経過等、割りと典型的な麻しん(はしか)の症状と考えられます。お寄せ頂いた方に当時、生後8ヶ月のお子さんが感染していないか心配されていたようですが、生後8ヶ月頃から、母体移行抗体が弱まっており、感染させてしまう可能性もあります。発病阻止の対象にはなりますが、お子さんにワクチンを打っても間に合わない可能性もあり、悩ましいところです。接触後5、6日以内であれば、γ-グロブリンの注射で発症を抑えることができる可能性がありますが、安易にとれる方法ではありません。お子さんに感染の不安があった場合に、安易に医療機関に連れて行くと、他の人が感染してしまう可能性もあります。まずは、医療機関に、電話で相談しながら、その後の対応を考えましょう。以前、大阪府で麻しん(はしか)が流行した時は、子どもの入院率が非常に高く、ワクチンで免疫がついていない状態での感染は、非常に危険です。麻疹は未だに効果的な治療法はなく、一過性に強い免疫機能抑制状態を生じるため、麻疹ウイルスそのものによるものだけでなく、合併した別の細菌やウイルス等による感染症が重症化する可能性もあります。麻しん肺炎は比較的多い合併症で麻疹脳炎とともに二大死亡原因といわれており、お子さんは、特に注意が必要です。大人は、脳炎を引き起こす場合もありますが、既に免疫を持っている可能性があり、接種歴が分からない方は、母子手帳のチェックなどを行ってください。現在、自分自身が麻しん(はしか)を経験したことがない親も増えています。そのため、油断して接種が遅れたのかも知れません。お子さんは、ワクチン接種を行っていない場合に、重症化するケースがあります。先進国であっても、1000人に1人の割合で、亡くなる可能性があると言われており、その感染力の強さも相まって、注意が必要です。お子さんに必ず、定期接種を受けさせてください。本来、春から夏にかけて流行する感染症ですが、春先から、相次いで、患者が発生しています。注意してください」としています。 麻しんの概要麻しんは「はしか」とも呼ばれ、パラミクソウイルス科に属する麻しんウイルスの感染によって起こる急性熱性発疹性の感染症です。麻しんウイルスは人のみに感染するウイルスであり、感染発症した人から人へと感染していきます。感染力は極めて強く、麻しんに対して免疫がない人が麻しんウイルスに感染すると、90%以上が発病し、不顕性感染は殆どないことも特徴の1つです。江戸時代までの日本では麻しんは「命定め」の病として恐れられていました。現在ではビタミンAが不足すると麻しんの重症化を招きやすいことが知られており、発展途上国ではその死亡率が10~30%に達する場合があると言われています。我が国においても麻しんは最近まで度々大きな流行を繰り返していましたが、ワクチンの接種率の向上や多くの関係者の努力により、国内の麻しんの発症者数は大きく減少しました。そして2015年3月27日、WHO西太平洋事務局(WPRO)は過去3年間にわたって日本国内には土着の麻しんウイルスは存在していないとして我が国が「麻しんの排除状態にある」ことを認定しました。症状典型的な麻しんの発症例では、感染後10~14日間の潜伏期を経て、以下の経過をたどります。(1)カタル期:38℃前後の発熱、上気道炎症状等、経過中に頬粘膜にコプリック斑出現 (2)発疹期:39℃以上の発熱、頭頚部より発疹が出現して全身に広がる (3)回復期:カタル期が最も感染力が強い時期となっており、カタル期で麻しんであることに気づかずに行動することが、感染を広げる原因となります。合併症として肺炎、中耳炎、脳炎、心筋炎等があり、2000年に大阪で麻疹が流行した際には入院率は40%を超えました。未だに有効な治療方法はありません。 感染経路麻しんは麻しんウイルスが人から人へ感染していく感染症です。他の生物は媒介しません。人から人への感染経路としては空気(飛沫核)感染の他に、飛沫感染、接触感染もあります。麻しんは空気感染によって拡がる代表的な感染症であり、その感染力は強く、1人の発症者から12~14人に感染させるといわれています。麻しん発症者が周囲の人に感染させることが可能な期間(感染可能期間)は、発熱等の症状が出現する1日前から発疹出現後4~5日目くらいまでです。学校保健安全法施行規則では、麻しんに罹患した場合は解熱後3日間を経過するまで出席停止とされています。予防麻しんは空気(飛沫核)感染する感染症です。麻しんウイルスの直径は100~250nmであり、飛沫核の状態で空中を浮遊し、それを吸い込むことで感染しますので、マスクを装着しても感染を防ぐことは困難です。麻しんの感染発症を防ぐ唯一の予防手段は、予めワクチンを接種して麻しんに対する免疫を獲得しておくことです。合併症麻しんにはさまざまな合併症がみられ、全体では30%にも達するとされます。その約半数が肺炎で、頻度は低いものの脳炎の合併例もあり、特にこの二つの合併症は麻しんによる二大死因となり、注意が必要です。麻しんの合併症には以下にあげるものがあります。ア)肺炎:麻しんの合併症で最も多いのは肺炎です。麻しんの肺炎には「ウイルス性肺炎」「細菌性肺炎」「巨細胞性肺炎」の3種類があります。 ○ウイルス性肺炎:ウイルスの増殖にともなう免疫反応・炎症反応によって起こる肺炎であり、病初期に認められることが多いです。 ○細菌性肺炎:細菌の二次感染による肺炎です。発疹期を過ぎても解熱しない場合に考慮すべきもので、原因菌としては、一般的な呼吸器感染症起炎菌である肺炎球菌、インフルエンザ菌、化膿レンサ球菌、黄色ブドウ球菌などが多くみられます。抗菌薬投与による治療が必要です。 ○巨細胞性肺炎:細胞性免疫不全の状態の時に麻しんを発症した場合にみられる肺炎です。肺で麻しんウイルスが持続感染した結果生じるもので、予後不良であり、死亡例も多いです。発症は急性または亜急性で、発疹は出現しないことが多くあります。 イ)中耳炎:細菌の二次感染により生じ、麻しん患者の約5~15%にみられ、肺炎と並んで頻度の多い合併症です。乳幼児では症状を訴えないため、中耳からの膿性耳漏で発見されることがあり、注意が必要です。 ウ)クループ症候群:クループ症候群の原因である喉頭炎および喉頭気管支炎は乳幼児の麻しんの合併症として多くみられるもののひとつです。麻しんウイルスによる炎症と細菌の二次感染による場合があります。吸気性呼吸困難が強い場合には、気管内挿管による呼吸管理が必要になる場合があります。 エ)脳炎:麻しんを発症した1,000例に0.5~1例の割合で脳炎を合併します。発生頻度は高くはありませんが、肺炎とともに麻しん発症者の主要な2大死因の1つとされており、要注意です。発疹出現後2~6日頃に発症することが多く、麻しんそのものの症状の重症度と脳炎発症には相関は認められません。脳炎発症患者の約60%は完全に回復しますが、20~40%に中枢神経系の後遺症(精神発達遅滞、痙攣、行動異常、神経聾、片麻痺、対麻痺)を残し、致死率は約15%です。 オ)亜急性硬化性全脳炎(SSPE):麻しんに罹患して治癒した後7~10年後に発症する中枢神経疾患であり、M蛋白が変異した麻しんウイルスの中枢神経系への持続感染によって発症するといわれています。発症の頻度は麻しん罹患者10万例に1人と極めて低いですが、知能障害、運動障害が徐々に進行し、ミオクローヌスなどの錐体・錐体外路症状を示し、発症から平均6~9か月で死の転帰をとる、進行性の予後不良疾患です。この疾患の本態は未だに不明であり、有効な治療方法はありません。 修飾麻しんとは麻しんに対する免疫は持っているけれども、不十分な人が麻しんウイルスに感染した場合、軽症で非典型的な麻しんを発症することがあります。このような場合を『修飾麻しん』と呼んでいます。例えば、潜伏期が延長する、高熱が出ない、発熱期間が短い、コプリック斑が出現しない、発疹が手足だけで全身には出ない、発疹は急速に出現するけれども融合しない、などです。感染力は弱いものの周囲の人への感染源になるので注意が必要です。通常合併症は少なく、経過も短いため、風疹など他の発熱発疹性疾患と誤診されることもあります。以前は母体由来の移行抗体が残存している乳児や、ヒトガンマグロブリン製剤を投与された後に見られていました。最近では、麻しんワクチン既接種者が、その後長期間麻しんウイルスに曝露せず、ブースター効果(免疫増強効果)が得られないままに体内での麻しん抗体が減衰して麻しんに罹患する場合〔このような人をsecondary vaccine failure(SVF)と呼びます〕が多く見られるようになっています。

参考資料 ・Measles Fact sheet. WHO ホームページ http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs286/en/ ・国立感染症研究所ホームページ http://www.nih.go.jp/niid/ja/from-idsc.html ・岡部信彦,多屋馨子:予防接種に関する Q&A 集.一般社団法人日本ワクチン産業協会,2014年 ・Control of Communicable Diseases Manual 19th Edition. An official report of the American Public Health Association: 2008 ・Communicable Disease Control and Health Protection Handbook the 3rd Edition.Hawker J. MD., Begg N. MD., et al: Blackwell Publishing Ltd. 2012 ・厚生労働省 麻しんQ&A 取材:大阪府済生会中津病院院長補佐感染管理室室長 安井良則氏 |

2024年4月期

|

|

||||

|

|

監修:大阪府済生会中津病院感染管理室室長 国立感染症研究所感染症疫学センター客員研究員 安井良則氏

| RSウイルス感染症 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 新型コロナウイルス感染症(COVID-19) | 麻しん |

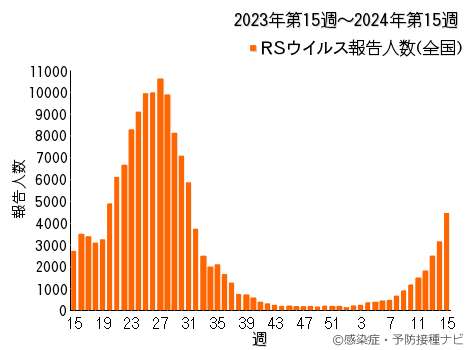

RSウイルス感染症

| 北海道 267 |

青森 3 |

岩手 8 |

宮城 39 |

秋田 4 |

山形 15 |

福島 54 |

茨城 48 |

栃木 54 |

群馬 92 |

| 埼玉 295 |

千葉 116 |

東京 425 |

神奈川 280 |

新潟 49 |

富山 24 |

石川 48 |

福井 91 |

山梨 9 |

長野 33 |

| 岐阜 55 |

静岡 80 |

愛知 182 |

三重 99 |

滋賀 36 |

京都 144 |

大阪 774 |

兵庫 222 |

奈良 142 |

和歌山 26 |

| 鳥取 2 |

島根 17 |

岡山 14 |

広島 97 |

山口 107 |

徳島 37 |

香川 18 |

愛媛 51 |

高知 16 |

福岡 120 |

| 佐賀 22 |

長崎 27 |

熊本 31 |

大分 11 |

宮崎 64 |

鹿児島 75 |

沖縄 25 |

|

RSウイルス感染症は、乳幼児に注意してほしい感染症で、特に1歳未満の乳児が感染すると重症化しやすいです。お子さんに発熱や呼吸器症状がみられる場合は、かかりつけ医に相談してください。感染経路は、飛沫感染や接触感染です。お子さん向けのワクチンはまだ実用化されていないため、手洗い、うがい、マスクの着用を徹底しましょう。家族以外にも保育士など、乳幼児と接する機会がある人は特に注意が必要です。

|

| 【カンピロバクター】 4/16 知り合い数人と鶏肉がうりのお店に行く。そこで、鶏肉の・・・ |

| 【カンピロバクター】 4/18居酒屋で鶏タタキと鶏刺しを食べる 4/20発熱と腹痛発症、病・・・ |

| 【新型コロナウイルス感染症(COVID-19)】 夜間に咳が出ていましたが日中は落ち着いていたので様子をみてい・・・ |

| 【RSウイルス感染症】 発熱7日間、咳、鼻水は4日目からでています。(現在進行形) 1日・・・ |

| 【インフルエンザ(季節性)】 13日の早朝に体調不良で学校を欠席。午後に38.3℃の発熱。 14日・・・ |

| すべての経験談を見る ≫ |

| 4月に注意してほしい感染症 No1・ロタウイルス感染症 No2・溶連菌感染症 No3・咽頭結膜熱 No4・インフルエンザ | |

| 【経験談】咽頭結膜熱 | |

| 【感染症ニュース】麻しん(はしか)エレベータ内で感染か? 2歳全身発疹で真っ赤に腫れあがり発熱40℃ 医師「お子さんの定期接種を優先」 | |

| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | |

| 【経験談】カンピロバクター |